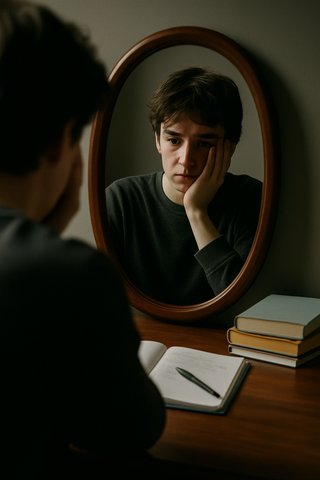

«Да ты просто ленишься!» — доводилось ли слышать тебе такое хоть раз в жизни? А может, ты даже сам себе так говорил? Когда снова отложил важное дело, когда второй час пролистываешь ленту, хотя знаешь: надо что-то делать, уже давно пора, время идёт. И вроде бы понимаешь, что сам себе вредишь, но всё равно не можешь сдвинуться с места.

На первый взгляд, всё просто: нет действия — значит, лень. Но если копнуть глубже, окажется, что дело вовсе не в лени, а здесь уже работает некоторый глубокий психологический механизм. Прокрастинация — это не про то, что тебе не хочется делать. Это чаще про то, что тебе страшно. Страшно облажаться! Страшно не оправдать ожиданий — своих или чужих. Страшно даже просто начать, потому что тогда придётся столкнуться с собой, со своими сомнениями, со своей неуверенностью, а иногда и с внутренней болью.

В этой статье разберёмся, что на самом деле прячется за привычкой откладывать. Почему прокрастинация — это не просто плохая привычка, а психологическая защита. Какие страхи чаще всего её подпитывают — и как с ними можно начать работать без давления и самобичевания.

Если ты когда-то чувствовал, что «просто не можешь или не можешь начать», — эта статья для тебя.

Страх неудачи — двигатель остановки

Итак, ты садишься за важное дело — может, работу, может, проект, который давно мечтал начать. Всё готово: есть время, есть ресурсы, даже вдохновение вроде бы есть. Но вместо действий — ступор. Что-то внутри тормозит, и ты откладываешь: «позже», «завтра», «когда будет настроение». Знакомо?

Итак, ты садишься за важное дело — может, работу, может, проект, который давно мечтал начать. Всё готово: есть время, есть ресурсы, даже вдохновение вроде бы есть. Но вместо действий — ступор. Что-то внутри тормозит, и ты откладываешь: «позже», «завтра», «когда будет настроение». Знакомо?

На поверхности это может выглядеть как лень или безответственность. Но если прислушаться к себе внимательно, за этим часто прячется страх неудачи. Не просто лёгкая тревога, а целый клубок мыслей, чувств и воспоминаний, который парализует волю.

Страх неудачи работает коварно. Он не всегда звучит как «я боюсь проиграть». Чаще он маскируется под рациональные отговорки:

- «Сейчас не идеальный момент»

- «Нужно ещё немного подготовиться»

- «Я лучше подожду вдохновения»

- «Сначала разберусь с мелочами, а потом займусь этим»

Кажется, что ты просто откладываешь ради лучшего результата. На самом деле — это обычное избегание. Потому что внутри сидит ощущение: если начну, могу провалиться. А если провалюсь — будет больно.

Страх неудачи редко появляется на пустом месте. Часто он связан с негативным опытом в прошлом: критикой, унижением, наказанием за ошибки. Возможно, в детстве тебе говорили: «Не позорься», «Ты не справишься», «Сначала подумай, а потом делай». Или наоборот — хвалили только за безупречный результат. Не за старание или попытку, а только за победу.

В таких условиях формируется внутренний критик — голос в голове, который оценивает, осуждает, высмеивает и сравнивает. Этот голос не злой — он защитный. Он пытается предостеречь: «А вдруг снова будет плохо?». Но у этого механизма есть и побочный эффект — он тормозит многие попытки начать что-то новое или просто нужное.

Чем выше ставки — тем сильнее страх. Особенно это проявляется у тех, кто связывает результат работы со своей самооценкой, боится разочаровать окружающих или самого себя и переживает, что одна ошибка поставит крест на многом. Когда ты смотришь на задачу, как на проверку своей ценности — риск слишком велик. И психика говорит: «Нет. Лучше не рисковать. Лучше ничего не делать, чем сделать плохо».

Эта установка знакома многим. Она звучит разумно: «Зачем позориться?» Но она подменяет смысл любой деятельности. Ведь реальный рост — это не про безошибочность. Это про попытки, пробу, корректировку курса. Никто не приходит к мастерству сразу. Однако, если внутри живёт убеждение: «если я не сделаю идеально — значит, я плохой/глупый/никчёмный», — то, конечно, ты будешь избегать любых рисков.И даже не станешь начинать!

Парадокс в том, что страх неудачи сам по себе мешает тебе двигаться эффективно вперёд — и, таким образом, заранее гарантирует плохой результат. Ты ничего не начинаешь — и получаешь тот самый «провал», которого изначально старался избежать.

Попробуй честно ответить на этот вопрос, в идеале, письменно. Вспомни задачу, которую давно откладываешь. Представь, что ты её начинаешь — и что-то идёт не так. Неудача, провал, насмешки! Теперь спроси себя: что самое страшное может произойти в этом случае? Что будет в этом списке:

- Люди осудят?

- Я разочарую себя?

- Меня уволят?

- Подумают, что я глупый?

Пропиши это. А потом — задай простой вопрос: И что тогда? Что ты будешь делать, если это случится? Как ты сможешь восстановиться? Часто уже на этом этапе становится видно: катастрофа, которой мы заранее боимся, — совсем не смертельна. С ней вполне можно справиться. Она не разрушит твой мир!

Страх неудачи — вполне естественная реакция. Он бывает у всех. Но если он мешает тебе жить, действовать и реализовывать задуманное — значит, пора начать с этим работать. Не воевать, а замечать, признавать и потихоньку двигаться сквозь него.

В следующей части мы поговорим о том, как перфекционизм может усиливать этот страх — и почему стремление «сделать идеально» часто становится причиной того, что в результате вообще ничего не делаешь.

Перфекционизм — искусство ничего не завершать

Иногда мы не двигаемся не потому, что не знаем, что делать, а потому, что слишком хорошо знаем, как именно должно получиться. В голове уже есть идеальная картинка результата — и всё, что ей даже немного не соответствует, кажется полным провалом. Также кажется, что в таких условиях проще не начинать вовсе!

Иногда мы не двигаемся не потому, что не знаем, что делать, а потому, что слишком хорошо знаем, как именно должно получиться. В голове уже есть идеальная картинка результата — и всё, что ей даже немного не соответствует, кажется полным провалом. Также кажется, что в таких условиях проще не начинать вовсе!

Перфекционизм часто воспринимается как достоинство. Стремление к качеству, желание сделать как можно лучше — что тут плохого? Но именно здесь и кроется подвох: перфекционизм не помогает делать лучше — он мешает делать вообще.

На поверхности кажется, что человек просто тщательно готовится, дорабатывает детали, не торопится. Но внутри — постоянное сомнение. «А вдруг это недостаточно хорошо?», «А что, если покажется глупым?», «Вдруг подумают, что я не профессионал?»

И чем больше этих мыслей, тем меньше реальных шагов. Появляется иллюзия подготовки, бесконечной доработки, но по сути — это избегание. Проект не двигается. И не потому что нет таланта или желания, а потому что человек боится выставить себя на свет несовершенным.

Внутренний диалог перфекциониста звучит не как агрессия, а как «здравый смысл»:

- «Сделай сначала, как следует»

- «Никто не должен видеть это в таком виде»

- «Это ещё не готово, пусть полежит и созреет»...

Но проблема в том, что «готово» в этих условиях — никогда не наступает. Даже хороший результат кажется недостаточным. Потому что цель у перфекционизма — не просто сделать хорошо, а избежать стыда за сделанное. Ошибка — это не просто ошибка, это поражение! Именно поэтому человек начинает бояться даже простого наброска идеи. Как будто любое несовершенство — уже провал!

Но ведь именно через черновики и попытки мы учимся. Ни один текст, ни одна идея не рождается совершенной. Почти всё, что по-настоящему работает, прошло через стадию "сырого", "неуверенного", "не до конца понятного". Именно в этом и заключается рост — дать себе право на несовершенство, чтобы было от чего отталкиваться.

Попробуй в следующий раз, когда захочешь что-то начать, дать себе разрешение сделать это плохо. Да-да, не идеально, не «на пятёрку», а как получится. Просто чтобы начать!

Скажи себе вслух: «Это черновик. Я делаю, чтобы попробовать, а не чтобы сразу выдать шедевр.» Это отлично снимает внутреннее давление и возвращает тебе право на ошибку. А вместе с ним — свободу двигаться дальше!

Перфекционизм — не враг, если ты умеешь с ним договариваться. Он может подсказывать, куда стремиться. Но если дать ему рулить, он заведёт тебя в тупик под названием «потом». А значит — никогда!

В следующей части мы разберёмся, почему избегание задач — это не просто слабость воли, а способ психики защититься от сложных чувств, с которыми нам не хочется сталкиваться.

Избегание — попытка сохранить контроль

Бывает, что ты смотришь на задачу и даже не можешь толком объяснить, почему не хочешь за неё браться. Она вроде бы несложная, вполне посильная, но внутри — отвращение. Или просто тревога. Или какая-то мутная тяжесть, от которой хочется отвернуться. И приходит иная мысль: «Сделаю позже». Хотя уже прекрасно знаешь, что «позже» — это просто другой способ сказать «никогда».

Бывает, что ты смотришь на задачу и даже не можешь толком объяснить, почему не хочешь за неё браться. Она вроде бы несложная, вполне посильная, но внутри — отвращение. Или просто тревога. Или какая-то мутная тяжесть, от которой хочется отвернуться. И приходит иная мысль: «Сделаю позже». Хотя уже прекрасно знаешь, что «позже» — это просто другой способ сказать «никогда».

На самом деле ты не ленишься. Ты избегаешь! Не самой задачи — а чувств, которые она вызывает. И это крайне важно понять. Потому что очень часто мы откладываем не потому, что нам лень, а потому что нам больно!

Задача может вызывать тревогу: а вдруг не справлюсь? Или стыд: вдруг выяснится, что я ничего не понимаю? А может, страх разоблачения — этот вечный внутренний голос: «Ты притворяешься. Сейчас все это увидят». Чтобы всего этого не чувствовать, мы инстинктивно отодвигаем задачу подальше. Не потому, что не хотим делать, а потому что хотим избежать переживаний.

В этом случае избегание кажется нам логичным:

- «Я сейчас не в ресурсе»

- «Надо сначала почистить папки на рабочем столе»

- «Позже настроение будет лучше, сем сейчас»

Всё это звучит разумно — и одновременно очень знакомо до боли. Потому что в какой-то момент эти отговорки становятся системными. Ты не просто отодвигаешь дело, ты отстраняешься от самого себя — от того, кто хочет двигаться вперёд, пробовать, рисковать.

Парадокс в том, что избегание не снимает напряжения — оно его только усиливает. С каждой отсрочкой тревога становится сильнее и сильнее. Каждое «завтра» делает задачу страшнее, а самого себя — слабее в собственных глазах. И чем дольше это длится, тем труднее сдвинуться. Потому что к самой задаче уже прилипают вина, раздражение, ощущение, что ты не справился в очередной раз.

В такие моменты помогает простое упражнение. Когда ты ловишь себя на очередном «не сейчас», попробуй сделать паузу и записать, что именно ты себе сказал. Не как объяснение, а дословно, как мысль. Например:

- «Надо сначала немного отдохнуть»

- «Пока не почитаю всё по теме, начинать нет смысла»

- «Мне не хватает мотивации, нужно вдохновение»

Запиши несколько подобных фраз на основе своих ощущений. Старайся быть честным с самим собой, чтобы получить полное понимание ситуации. А потом посмотри на все эти причины снова. Какие из них действительно про дело, а какие — про эмоции, от которых ты стараешься сбежать?

Ты увидишь: за многими из них стоит не рациональный расчёт, а обычный страх. Не катастрофический, но очень цепкий. И даже если ты его только заметишь — ты уже получишь возможность снова взять ситуацию под контроль. Ты увидишь: причина не в том, что ты не «не собранный человек», а ты просто стремишься все, чтобы не чувствовать боль. И это совершенно нормально! С этим пониманием уже можно работать!

В следующей части мы поговорим, как потихоньку возвращать себе почву под ногами — без крика, без рывков, без насилия над собой. Только ты и твой маленький шаг — и очень интересная и насыщенная жизнь!

Как перестать избегать и начать жить

Прокрастинация часто выглядит как бетонная плита: слишком тяжёлая, чтобы сдвинуть. Но она начинает трескаться не от рывка, а от первого, даже самого маленького шага. Проблема в том, что мы ждём готовности, вдохновения, ясности. А они, как назло, не приходят! А причина-то в том, что их порождает движение, а не застой!

Прокрастинация часто выглядит как бетонная плита: слишком тяжёлая, чтобы сдвинуть. Но она начинает трескаться не от рывка, а от первого, даже самого маленького шага. Проблема в том, что мы ждём готовности, вдохновения, ясности. А они, как назло, не приходят! А причина-то в том, что их порождает движение, а не застой!

Если ты хочешь выбираться из прокрастинации, забудь слово «надо». Оно направлено на подавление. Вместо него — задай себе вопрос: «Что я могу сделать прямо сейчас — что-то маленькое, что даже облажаться будет не страшно?» Не писать главу — а открыть документ. Не заниматься спортом — а надеть кроссовки. Не решать всё сразу — а просто что-то начать делать!

Подход малых шагов звучит банально, но он прекрасно работает! Потому что ты начинаешь накапливать не успехи, а опыт действия, что намного важнее. Психика фиксирует: ты способен делать, даже когда не уверен, даже когда страшнои даже когда нет никаких гарантий!

Но чтобы все это сработало, нужно перестать бичевать себя за промедления. Самокритика кажется такой нужной при этом: мол, надо всего лишь себя встряхнуть. Но на самом деле она только добавляет стыда и выгорания!

Попробуй начать говорить с собой немного иначе. Не «что со мной не так?», а «что мне так страшно, что я опять чего-то избегаю?» Не «опять облажался», а «кажется, я перегружен — как я могу себе помочь?» Поначалу это будет непривычно, даже покажется глупо. Но именно в этом — и есть ключ! Ты становишься не врагом самому себе, а союзником и другом. А это уже совершенно другой уровень внутренней опоры!

Если не знаешь, с чего начать — попробуй технику таймера. Она простая до смешного. Ставишь таймер на 5 минут и говоришь себе: «Я просто посижу с задачей. Не решу, не завершу — просто побуду рядом». Это снимает давление. И часто этого хватает, чтобы двинуться дальше. Потому что ты перестаёшь упираться в стену — и начинаешь искать дверь, чтобы выйти из тупика.

Наконец, переключи фокус с результата на сам процесс. Не «надо выдать идеальный отчёт», а «я попробую оформить свои мысли». Не «должно быть гениально», а «посмотрим, что получится». Это совсем не означает халатного отношения к делу. Это означает, что ты доверяешь себе как процессу, а не как функции выдачи результата.

Мы уже говорили об этом, но стоит упомянуть снова, т.к. это очень важно! Иногда, чтобы сдвинуться, нужно не усилие, а простое внимание. Попробуй завести блокнот или простую заметку в телефоне. Записывай, когда и почему ты откладываешь. Какие мысли при этом звучат в голове? Какие чувства приходят в тело? Что пугает, что вызывает отвращение? Без цензуры и без анализа на ходу. А потом перечитывай. Так ты постепенно начнёшь видеть свою проблему не как врага, а как подсказку. И это сильный шаг и не просто в сторону действия, а в сторону понимания себя.

Запомни: действие — лучшее средство против страха. Пусть неуверенное, пусть кривоватое — но своё и живое. Настаивать на идеале — это всё равно что стоять у закрытых ворот. Начинать — значит уже пройти ворота и быть по другую сторону от них.

Мы часто думаем о прокрастинации как о личной слабости. Мол, все справляются, а я нет. У всех получается, а я снова ничего не сделал. Но правда в том, что прокрастинация — не проблема характера, а язык психики. Это сигнал: мне страшно, мне больно, я перегружен, я не вижу опоры.

За откладыванием почти всегда стоит что-то важное — страх неудачи, перфекционизм, избегание. Но это не оправдания, а причины. А если у чего-то есть причина — значит, можно найти и путь, как решить проблему. Шаг за шагом, без насилия над собой, в сторону насыщенной событиями и проектами жизни!